津波警報が出たときに気をつけることとは?命を守るための行動指針

日本は地震大国であり海に囲まれた地理的特性から、地震発生時に津波の危険も伴います。

津波警報が発令された際には、迅速かつ冷静な判断と行動が必要です。

本記事では、津波警報時に気をつけるべきポイントを段階ごとに解説いたします。

津波警報の種類とその意味を理解する

まず大前提として、「津波注意報」と「津波警報」「大津波警報」の違いを理解しておくことが重要です。

-

津波注意報:0.2m〜1m程度の津波が予想される際に発令。海岸には近づかず、海にいる人はただちに避難を。

-

津波警報:1m以上の津波が予想される際に発令。すぐに海岸から離れて高台へ避難が必要。

-

大津波警報:3mを超える大きな津波が予想される際に発令。命にかかわる重大な災害。迅速な避難が求められます。

これらの違いを把握しておくことで、警報のレベルに応じた適切な行動が可能になります。

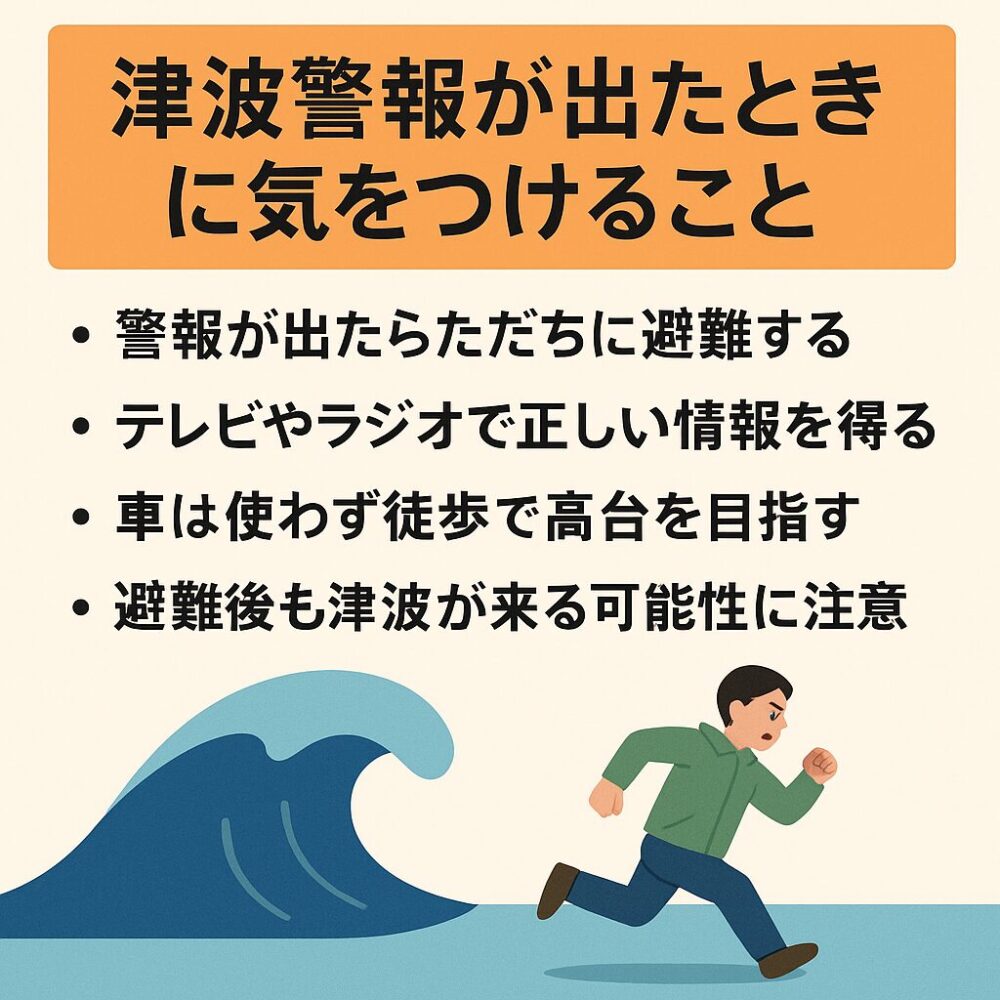

警報が出たら即避難!まずは命を守る行動を

津波は地震発生から数分〜数十分で到達することがあります。

津波警報が出されたら「すぐに高台へ避難する」ことが最優先です。

-

ためらわず移動を開始:津波は想像よりも速く到達します。「様子を見る」「貴重品を取りに戻る」などの行動は命取りになりかねません。

-

避難場所の確認:あらかじめ自治体の指定避難場所や近隣の高台、堅牢な建物を把握しておきましょう。

-

海岸には絶対に近づかない:津波は第一波が小さくとも、第二波、第三波と規模が増す場合もあります。

正確な情報を複数の手段で確認する

避難行動の指針とするためにも、正確な情報を得ることが大切です。

-

テレビ・ラジオ・防災無線:広域の情報を把握するために有効です。

-

気象庁や自治体の公式サイト・アプリ:リアルタイムで津波警報や避難情報が確認できます。

-

スマートフォンの緊急速報(エリアメール):設定がONになっていることを日頃から確認しましょう。

SNSも情報源のひとつですが、誤情報も多いため公式発表と照らし合わせることが重要です。

避難時のポイントと注意事項

津波警報発令時の避難では、通常の避難行動とは異なる点もあります。

以下の点に注意してください。

-

徒歩で避難する:渋滞や道路の損壊などを避けるため、基本的には徒歩が原則です。

-

垂直避難も視野に:時間がない場合は、高層建物の3階以上など、垂直方向に避難することも選択肢となります。

-

避難先での安全確保:津波の第2波、第3波まで安心せず、公式に解除が発表されるまで避難を継続することが大切です。

家族や周囲との連携も重要

特に家族が離れている場合や小さな子ども、高齢者がいる場合は、避難時の連携が重要になります。

-

日頃から避難ルートと集合場所を共有:災害時に連絡が取れない状況も想定し、集合場所などをあらかじめ決めておきましょう。

-

近隣住民との助け合い:単独行動は危険が伴います。周囲と声を掛け合いながら避難することも有効です。

津波被害の実例から学ぶ

過去の災害、特に2011年の東日本大震災では、津波の恐ろしさが改めて浮き彫りとなりました。

予想を上回る規模の津波が沿岸部を襲い、多くの尊い命が失われました。

-

教訓1:高いところへ逃げることが最善

-

教訓2:津波は繰り返し来る

-

教訓3:過去の常識は通用しない可能性がある

この教訓からも、「とにかく早く」「とにかく高く」避難することが、命を守る唯一の手段であることがわかります。

事前の備えが生死を分ける

津波警報時に冷静に行動できるかどうかは、日頃の準備にかかっています。

-

ハザードマップの確認:津波浸水想定区域や避難所を確認しておきましょう。

-

非常用持ち出し袋の準備:懐中電灯、飲料水、携帯ラジオ、救急セット、非常食などを常備。

-

地域の防災訓練に参加:実際の行動を体験することで、いざというときに迷わず動けます。

最後に:津波は「見に行かない」「油断しない」

津波警報が出された際、「海を見に行く」行動が報告されていますが、これは非常に危険です。

津波は音もなく、想像以上のスピードで襲ってきます。

また、津波が引いたあとでも安全とは限らず、再度大きな波が押し寄せる可能性があります。

「自分だけは大丈夫」と思わず、すべての人が当事者意識を持って命を守る行動をとることが何より重要です。

まとめ

津波警報が出た際には、一刻を争う対応が求められます。

日頃から正しい知識を持ち、避難ルートや手順を確認しておくことで、いざというときに自分や大切な人の命を守ることができます。

災害はいつ起こるかわかりません。

「備えあれば憂いなし」の心構えで、日々の生活の中に防災意識を取り入れていきましょう。