南海トラフ巨大地震に備えるために今できること

日本の太平洋側に位置する「南海トラフ」は、歴史的にも繰り返し巨大地震を引き起こしてきた海溝です。

次に発生が予測されている「南海トラフ巨大地震」は、甚大な被害をもたらす可能性があるとされており、政府も広範な被害想定とともに備えを呼びかけています。

本記事では、この地震に対して個人や家庭でできる備えについて具体的に解説します。

南海トラフ巨大地震とは何か?

南海トラフとは、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む境界で、静岡県沖から九州沖にかけて存在する長大な海溝です。

過去には「宝永地震(1707年)」や「昭和南海地震(1946年)」など、周期的に大きな地震が発生しています。

政府の地震調査研究推進本部によると、今後30年以内にマグニチュード8〜9クラスの地震が起きる確率は「70〜80%」とされており、津波や建物の倒壊、ライフラインの寸断など、多方面に渡る被害が想定されています。

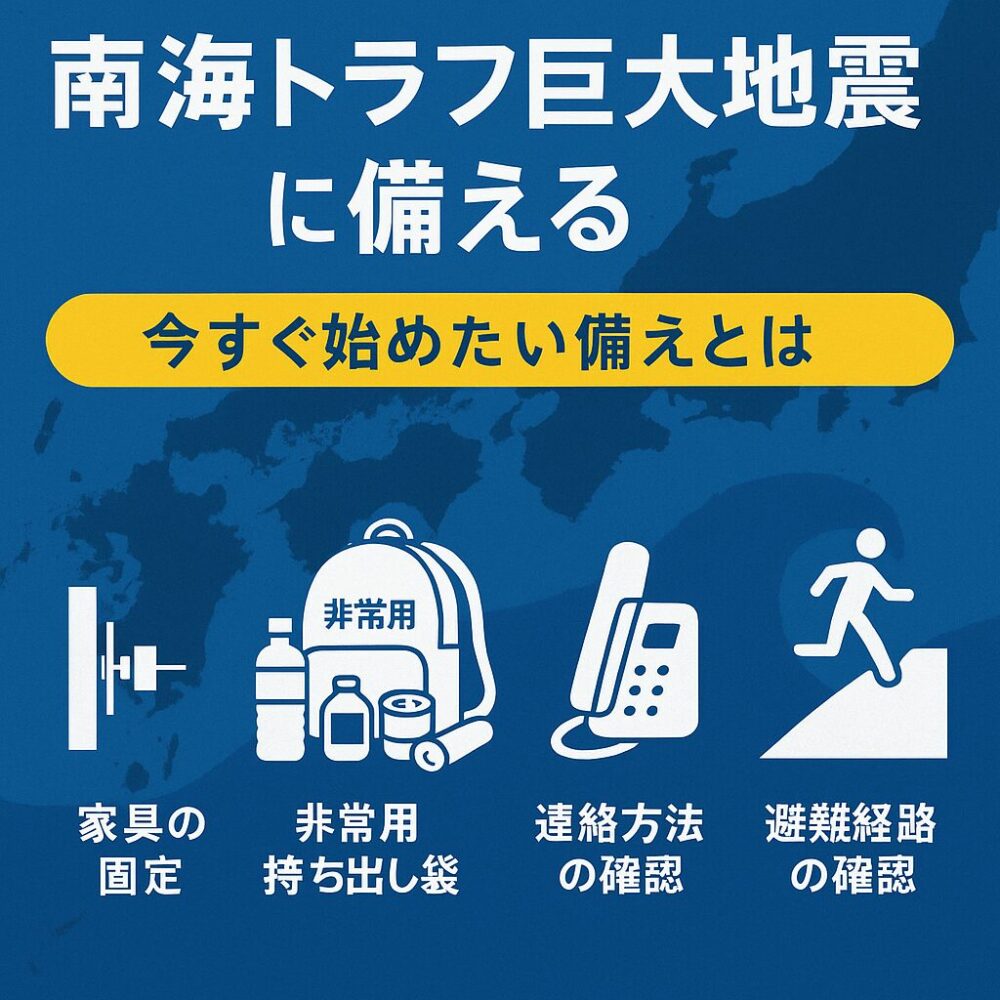

家庭でできる地震対策

南海トラフ巨大地震は、広範囲に影響を及ぼすため、行政による即時支援が難しい可能性があります。

そこでまず必要なのが「家庭での備え」です。

家具の固定

強い揺れによって家具が倒れると、怪我や逃げ道をふさぐ原因になります。

背の高い家具は必ず壁に固定し、寝室にはなるべく重い家具を置かないようにしましょう。

非常用持ち出し袋の準備

最低3日分、できれば1週間分の水・食料、懐中電灯、電池式ラジオ、モバイルバッテリー、常備薬などを入れた非常袋を準備しておくことが大切です。

家族の人数に応じた内容を考慮しましょう。

家族との連絡方法の確認

地震発生直後は通信が混雑することがあります。

「災害用伝言ダイヤル(171)」や、SNS、安否確認アプリなど、複数の連絡手段を家族で共有しておくと安心です。

津波への備えと避難経路の確認

南海トラフ地震では最大30メートルを超える津波が予測されており、沿岸部では特に迅速な避難が求められます。

ハザードマップの確認

自治体が発行する津波ハザードマップで、自宅や職場が津波の浸水想定区域に含まれているかを確認しましょう。

避難場所や避難経路も地図上で把握しておくことが重要です。

避難訓練の参加

定期的に行われる防災訓練に積極的に参加することで、実際の避難行動を体で覚えることができます。

特に家族と一緒に参加すると、災害時の連携にもつながります。

地域とのつながりを強化する

大規模災害時には、地域コミュニティの連携が非常に重要です。

日頃から近隣住民との関係を築いておくことで、いざというときに助け合うことができます。

自治会や防災組織に参加する

地域の自治会や自主防災組織に加入し、情報交換や訓練に参加することで、いち早く正確な情報を得ることができます。

高齢者や要支援者への配慮

地域には高齢者や障害を抱えた方など、避難に支援が必要な方が多くいます。

日頃から「誰がどこに住んでいるか」「どんな支援が必要か」を共有し、災害時にスムーズに動ける体制を整えておきましょう。

経済的な備えも忘れずに

地震後の生活再建には大きな費用がかかることも予想されます。

被害に備えて、以下のような対策も検討しておきましょう。

地震保険への加入

火災保険だけでは地震による損害はカバーされません。

地震保険を併せて契約しておくことで、倒壊・半壊などの損害に対して経済的な備えができます。

緊急時の生活資金の確保

銀行やATMが停止する可能性もあるため、最低限の現金を自宅に用意しておくと安心です。

また、被災後の一時的な収入減にも備え、生活防衛資金を確保しておくことが重要です。

まとめ:備えは「今」から始めよう

南海トラフ巨大地震は「いつ起きてもおかしくない」災害です。

しかし、日頃からの備えによって被害を最小限に抑えることは可能です。

家族で話し合い、必要な対策を少しずつ進めていくことで、万が一の時にも落ち着いて行動できるでしょう。

命を守る第一歩は、「自分で考え、自分で動く」こと。

災害が起こる前の今こそ、行動を起こすときです。