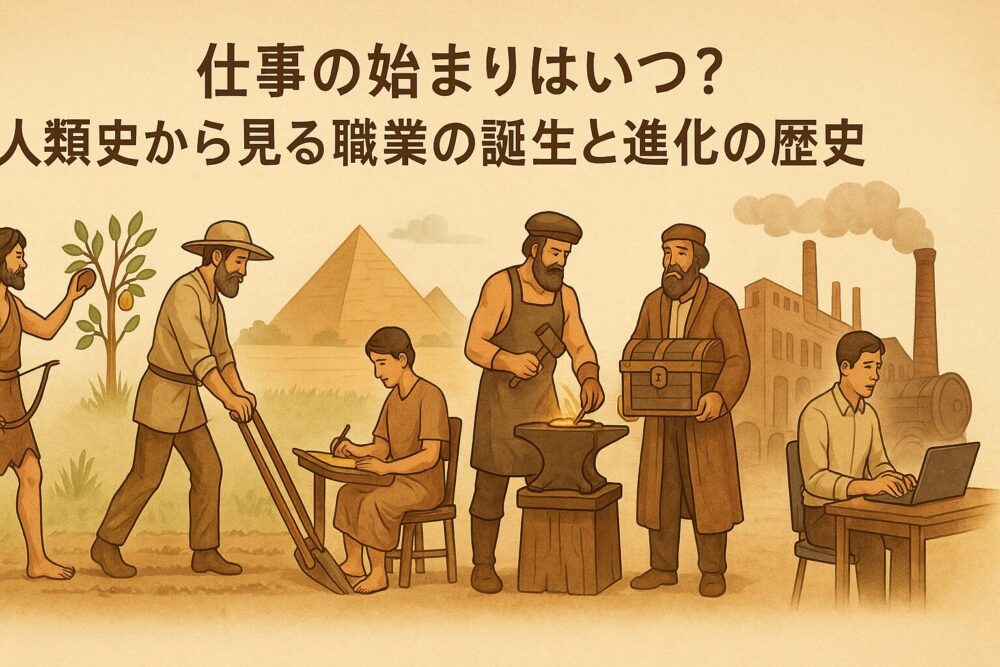

仕事の起源はいつから?

「仕事」という言葉は現代では、雇用契約に基づき賃金を得る活動をイメージする方が多いかもしれません。

しかし、その概念は人類の歴史の中で徐々に形を変えてきました。

厳密に言えば、人類が生活のために何らかの労働を行い始めた瞬間から「仕事」は存在していたともいえます。

では、歴史を振り返りながら仕事がどのように始まり発展してきたのかを見ていきましょう。

狩猟採集時代の「仕事」

人類の祖先は、およそ20万年前にアフリカで誕生しました。

当時の生活は「狩猟採集」が中心であり、日々の食料を確保することが最も重要な活動でした。

男性は狩りで動物を捕らえ、女性は木の実や果物を採集し、子どもの世話をするなど役割分担が自然に形成されていました。

この時代の「仕事」は、家族や仲間の生存を守るための直接的な労働でした。

報酬はお金ではなく、獲得した食料そのものでした。

農耕の発明と仕事の多様化

約1万年前、農耕が発明されると人類の暮らしは大きく変わります。

定住生活が可能になり、土地を耕して穀物を育てる「農業」が主要な仕事となりました。

農業が広まると、収穫物を保存・管理する人や道具を作る職人、交易を担う商人など、新しい職業が生まれます。

この時代から、仕事は「生活を支えるための労働」から、「社会の仕組みを維持・発展させるための役割」へと広がっていきました。

古代文明と専門職の誕生

古代エジプト、メソポタミア、インダス、中国文明などが発展すると、都市が形成され、労働の分業化が進みます。

王や支配者を支える官僚、兵士、建築家、記録係(書記)など、農業以外にも多くの仕事が確立されました。

この頃から「報酬としての物品」や「貨幣」による取引が始まり、仕事は単なる生活手段ではなく「社会的な立場や階級」に直結するようになります。

中世の仕事と職業組織

中世ヨーロッパでは、封建制度のもとで農民は領主の土地を耕す「農業労働」が中心でした。

一方で都市部では、職人や商人が「ギルド」と呼ばれる組合を形成し、仕事の質や価格、労働条件を守る仕組みが整えられていきます。

日本でも同様に、中世には農民・武士・商人・職人といった身分ごとの職業が定まり、仕事は身分制度と密接に結びついていました。

産業革命と近代的な「仕事」の誕生

18世紀後半から19世紀にかけて起きた産業革命は、仕事の形を大きく変えました。

機械の導入により大量生産が可能になり、多くの人々が農村から都市へ移住して工場労働に従事しました。

この頃から「雇われて賃金をもらう」という現代的な仕事のスタイルが一般化します。

また、鉄道や通信の発達により、運輸・物流・情報伝達といった新しい産業も生まれ、職種は爆発的に増加しました。

現代社会と仕事の多様化

20世紀から21世紀にかけて、情報技術の発展やグローバル化により、仕事はますます多様化しました。

オフィスワークやサービス業はもちろん、ITエンジニア、デザイナー、動画配信者、SNS運営など、かつて存在しなかった職業が次々と登場しています。

また、リモートワークや副業など、働き方の自由度も高まり、仕事は「生活のため」だけでなく「自己実現」や「社会貢献」のためにも選ばれる時代になりました。

まとめ:仕事の歴史は人類の歴史そのもの

仕事は、人類が生きるための活動から始まり、社会の発展とともに形を変えてきました。

狩猟採集 → 農耕 → 都市文明 → 中世の職業制度 → 産業革命 → 情報社会

この長い歴史の中で、仕事は単なる生存手段から、自分の価値や生き方を表現する手段へと進化しています。

これから先も技術革新や社会情勢の変化によって、仕事の形は変わり続けるでしょう。