9月に月見をする意味とは?日本の風習と心をつなぐお月見の魅力

月見の起源と歴史的背景

日本における月見の風習は、中国から伝わった「中秋節」に起源を持つとされています。

奈良時代から平安時代にかけて、貴族たちは舟を浮かべて酒を酌み交わし、和歌を詠みながら月を眺める優雅な催しを楽しんでいました。

当時は、秋の収穫や自然の恵みへの感謝、そして月の神秘性を重んじる文化的背景がありました。

やがてこの習慣は庶民の間にも広まり、団子や農作物を供える「十五夜」の風習として根付いていきました。

9月に行われる理由

月見が9月に行われる最大の理由は、「中秋の名月」がこの時期に訪れるからです。

旧暦の8月15日にあたるこの日は、太陰太陽暦において1年で最も月が美しいとされる日でした。

現在の新暦に換算すると、9月中旬から下旬にかけてがその時期にあたります。

また、秋は空気が澄んでおり、湿度も下がるため、月が一層美しく輝いて見える季節でもあります。

自然条件と暦の節目が重なった結果、9月の月見が風習として確立したのです。

お月見に込められた意味

月見には、ただ美しい月を鑑賞するだけでなく、さまざまな意味が込められています。

まず一つは「収穫への感謝」です。

稲作を中心とした日本の農耕文化において、秋は一年の努力が実る重要な季節です。

そのため、団子や芋、栗、果物などを供えて、月に豊穣を感謝しました。二つ目は「祈りと願い」です。

まんまるな満月は円満や調和の象徴とされ、家庭の幸福や健康、子孫繁栄を願う意味も込められていました。

こうした祈りの心が、月見の伝統を長く受け継がせてきたのです。

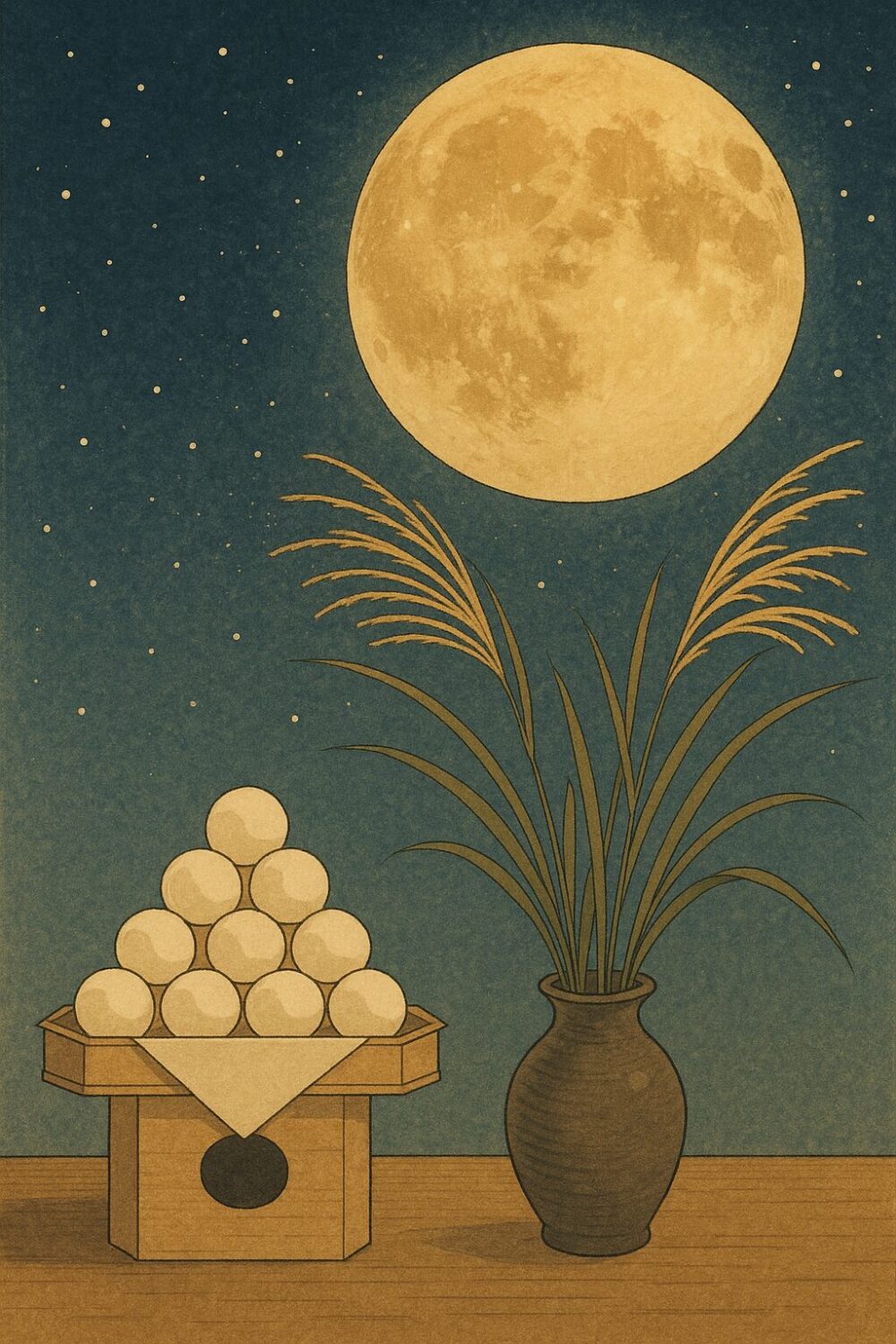

月見団子とススキの意味

お月見といえば、団子とススキを供える習慣が広く知られています。

団子は月の形を表し、豊作や幸福を願う象徴とされます。

また、15個の団子を供えるのは十五夜に由来します。

一方、ススキは稲穂に似た形から収穫を連想させるとともに、魔除けの意味も持ちます。

昔の人々はススキに宿るとされる神秘的な力を信じ、家の守りとして飾りました。

これらの供え物には、単なる飾り以上の深い意味が込められているのです。

月見がもたらす心の豊かさ

現代社会では、忙しさの中で自然を見つめる時間が少なくなっています。

しかし、月見は私たちに「立ち止まるきっかけ」を与えてくれます。

9月の夜空に浮かぶ月を眺めることで、日常の喧騒から解放され、心が穏やかになる感覚を味わえます。

また、古来の人々と同じように月を見上げることで、歴史や文化とのつながりを感じることもできます。

家族や友人と共に月を眺める時間は、絆を深め、心を豊かにするひとときとなるでしょう。

現代における月見の楽しみ方

伝統的なお供えを準備するのも素敵ですが、現代風の月見の楽しみ方も増えています。

例えば、月見団子の代わりにスイーツやケーキを用意したり、ベランダや公園でピクニック感覚の「お月見会」を開いたりするのも良いでしょう。

また、スマートフォンやカメラで月を撮影するのも人気です。

季節の行事を自分なりにアレンジしながら取り入れることで、より身近に月見を楽しむことができます。

まとめ

9月に月見をする意味は、単に美しい月を鑑賞するだけではありません。

そこには、収穫への感謝や家庭の幸福を願う祈り、そして自然や文化と向き合う心が込められています。

忙しい現代にこそ、夜空に浮かぶ満月を眺めながら、心を落ち着ける時間を持つことが大切です。

お月見は、過去から未来へとつながる日本の大切な文化の一つであり、私たちの生活に潤いを与えてくれる存在なのです。