備蓄米とは?

備蓄米とは、災害や不測の事態に備えて保存される米のことを指します。

日本では政府が備蓄する「政府備蓄米」と、家庭や企業が自主的に備える「自主備蓄米」の二種類に大別されます。

特に地震や台風などの自然災害が頻発する日本において、食料の安定供給を確保するために重要な役割を果たしています。

政府備蓄米の役割と仕組み

政府備蓄米は、国内の食糧安全保障を目的として、農林水産省が管理しています。

年間100万トン程度の米が備蓄され、適切なタイミングで入れ替えが行われます。

入れ替え時には学校給食や福祉施設、さらには海外援助として供給されることもあります。

また、米価の安定を図るためにも活用され、市場に供給量の変動が生じた際に調整役として機能します。

例えば、米の不作時には市場に放出され、価格の急騰を抑える役割を担います。

家庭での備蓄米の必要性

家庭での備蓄米は、災害時の食料確保において極めて重要です。

特に大規模な地震や台風が発生した際、流通が途絶え、一時的にスーパーやコンビニの棚から食料が消えることも珍しくありません。

そのような状況に備え、最低でも1週間分、可能であれば1か月分の米を家庭に備蓄しておくことが推奨されます。

また、備蓄米は単なる防災用としてではなく、日常的に消費しながら補充する「ローリングストック法」を活用すると無駄なく管理ができます。

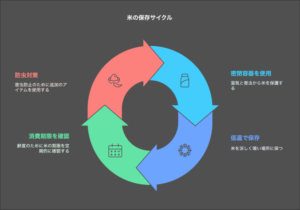

備蓄米の保存方法

米の保存方法を適切に管理することで、長期間にわたって美味しく食べることができます。

以下の点に注意して保存しましょう。

- 密閉容器を使用:湿気や害虫を防ぐため、密閉容器に入れて保管します。

- 低温で保存:米は温度や湿度の影響を受けやすいため、冷暗所や冷蔵庫での保存が望ましいです。

- 消費期限を確認:一般的に精米後1年以内が推奨されます。定期的に確認し、古いものから消費しましょう。

- 防虫対策:唐辛子や乾燥剤を容器に入れることで、害虫被害を防ぐことができます。

おすすめの備蓄米の種類

備蓄米にはいくつかの種類があります。目的に応じて適切な種類を選びましょう。

- 無洗米:災害時には水の確保が難しいため、洗わずに炊ける無洗米が便利です。

- アルファ化米(非常食用米):水やお湯を注ぐだけで食べられるため、災害時に最適です。

- 真空パック米:長期間保存でき、品質も劣化しにくいのが特徴です。

- 玄米:白米よりも長期保存が可能で、栄養価も高いため健康管理にも適しています。

備蓄米の活用方法

備蓄米は、災害時だけでなく、日常生活でも活用することで効率的に管理できます。例えば、

- 定期的に炊いて食べる:日常の食事に組み込むことで、鮮度を保ちつつ消費できます。

- 非常食メニューの練習:災害時にどのように調理すれば良いか、日頃から試しておくと安心です。

- アウトドアやキャンプに活用:アルファ化米などは登山やキャンプでも便利に使えます。

まとめ

備蓄米は、日本の食糧安全保障の一環として、政府レベルから家庭レベルまで幅広く活用されています。

特に家庭での備蓄は、万が一の災害に備える重要な手段です。

適切な保存方法を実践し、日常的に消費しながら管理することで、無駄なく安全に活用することができます。

備蓄米をしっかり準備し、災害時でも安心して食事がとれる環境を整えておきましょう。