近所騒音トラブルの対策方法:平穏な暮らしを守るために

静かに暮らしたいと願って引っ越した家。

しかし、隣人の生活音や騒音によって日常生活がストレスに晒されることもあります。

近所の騒音トラブルは、心身に悪影響を及ぼすだけでなく人間関係にも大きな亀裂を生みかねません。

本記事では、そんな騒音トラブルへの具体的な対処方法についてご紹介します。

騒音の種類とその原因を把握する

まずは、どのような音が「騒音」となっているのかを明確にしましょう。

騒音には以下のような種類があります。

- 生活音(足音、家具の移動音、掃除機の音など)

- 子どもの泣き声や走り回る音

- テレビや音楽の音量

- 深夜の話し声やパーティーの音

- ペットの鳴き声

こうした音が「何時ごろ」「どのくらいの頻度で」「どのくらいの音量で」発生しているのかを冷静に観察することが重要です。

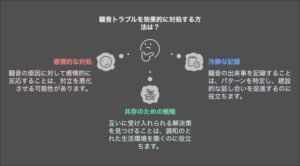

感情的になって訴えると、かえってトラブルを悪化させてしまう恐れがあります。

まずは冷静に記録を取る

騒音トラブルに対処するためには、客観的な記録が大変役に立ちます。

以下のような情報を記録しておくとよいでしょう。

- 騒音が発生した日時

- 音の内容(例:重低音の音楽、子どもの足音など)

- 騒音によってどのような影響があったか(睡眠障害、集中できない等)

スマートフォンのアプリを使えば、音の録音や音量の測定も簡単に行えます。

記録は後に管理会社や自治体などに相談する際の証拠として活用できます。

相手に直接伝えるときの注意点

隣人に直接注意する場合は、慎重な対応が求められます。

感情的に訴えたり威圧的な言い方をしたりすると、かえって関係が悪化する恐れがあります。

- 時間帯は、相手が落ち着いて話を聞ける日中を選びましょう。

- 丁寧な言葉遣いを心がけ、「ご迷惑かもしれませんが…」といったクッション言葉を使いましょう。

- 「こうしていただきたい」ではなく、「このように困っている」という自分の気持ちを伝えると、相手の防御反応を和らげることができます。

例えば、「夜中のテレビの音が少し響いているようで、寝付けないことがあって困っております」といった言い回しが効果的です。

管理会社や自治体に相談する

直接言いづらい場合や、改善が見られない場合はマンションやアパートであれば管理会社や大家さんに相談することが有効です。

建物の管理責任者として、注意喚起の張り紙や文書の配布などの対応をしてくれることがあります。

一戸建てや町内会のようなケースでは、自治体の相談窓口や市役所の生活環境課などに相談することも可能です。

特に、騒音が常習的で生活に支障をきたす場合には、法的な対応も検討される場合があります。

防音対策を自分で施す

相手を変えることが難しい場合、自分の生活空間に防音対策を施すことも検討しましょう。

- 厚手のカーテンや防音シートを窓や壁に設置する

- 防音マットやラグを床に敷くことで、下階への音の漏れも防げます

- 寝室には耳栓やホワイトノイズマシンを導入することで、睡眠の質を改善することができます

完全に騒音を遮断することは難しいかもしれませんが、ある程度の緩和は可能です。

最終手段としての法的対応

あまりにも騒音がひどく、生活に支障が出ている場合は法的な対応も視野に入ります。

- 内容証明郵便で相手に注意喚起する

- 弁護士に相談し、損害賠償請求や仮処分を行う

- 調停や訴訟を申し立てる

ただし、法的対応は時間と費用そして精神的な負担も大きいため慎重に判断しましょう。

無料で法律相談を受けられる自治体の窓口もあるため、まずは情報収集から始めてください。

まとめ:冷静かつ段階的な対応を

近所の騒音トラブルは、感情的になりやすい問題ですが、冷静に記録を取り、段階的に対処していくことで、解決の糸口を見出すことができます。

大切なのは、「相手を責める」のではなく、「共存する」ための工夫をするという視点です。

快適な生活環境を守るためにも、しっかりと対策を講じていきましょう。