太陽の塔とは何か?

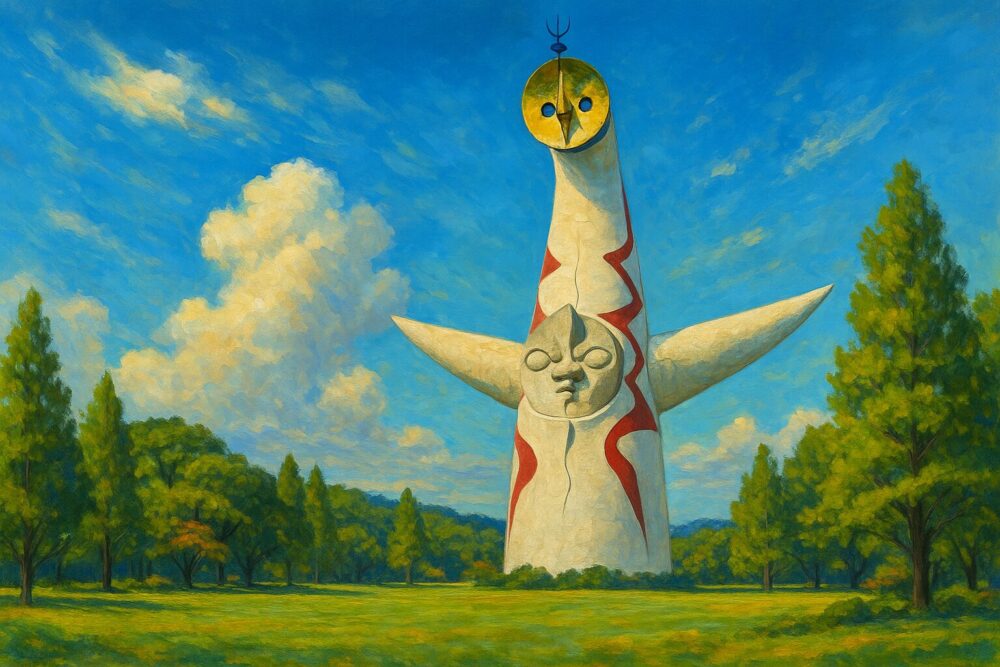

太陽の塔は、大阪府吹田市の万博記念公園内にある巨大な芸術作品です。

1970年に開催された日本万国博覧会(大阪万博)のテーマ館の中心シンボルとして建設され、現在も多くの人々を惹きつけ続けています。

制作者は世界的に有名な芸術家・岡本太郎氏。

彼の「芸術は爆発だ!」という名言とともに、太陽の塔は日本芸術史における革新的存在として語り継がれています。

高さはおよそ70メートル。

3つの顔を持つその異様な外観は、訪れる人々に強烈な印象を残し、今なお新しい世代にも新鮮なインパクトを与え続けています。

独特なデザインが放つ圧倒的な存在感

太陽の塔の外観には3つの顔が存在します。

「未来」を象徴する「黄金の顔」は塔の頂上に、「現在」を意味する「太陽の顔」は正面に、そして「過去」を表現する「黒い太陽」は背面に配置されています。

これらは時間の流れと人類の進化をテーマにしており、岡本太郎氏の思想が深く投影されています。

その有機的で不規則な形状は、従来の建築物とは一線を画す存在であり、芸術・建築の境界を越えた表現が試みられています。

科学技術がもてはやされた万博の中で、原始的な生命の力を表現したこの塔は、異彩を放ちつつも根源的な人間の力強さを示しています。

内部展示「生命の樹」が語る人類の物語

太陽の塔の内部には「生命の樹」と呼ばれる巨大なオブジェがあります。

これは高さ41メートルにも及び、様々な生命体(単細胞生物から人類まで)が枝に配置されています。

下から上に向かって登っていく構造は、生命の進化を表現しており、訪問者はまるで進化の歴史を歩むかのような体験ができます。

この展示は、科学的知見に裏打ちされながらも、アートとしての美しさと躍動感を兼ね備えています。

単なる展示物ではなく、「生きる」ということへの問いかけや、自然と人間の関係性を考えさせられる深いメッセージ性が込められています。

再評価と再生:時を超える芸術

長年閉鎖されていた太陽の塔の内部は、2018年に改修を経て一般公開が再開されました。

老朽化や安全上の理由から非公開だった空間が、現代の技術によって再び命を吹き込まれたのです。

この再公開によって、太陽の塔は「懐かしい遺産」から「再発見される芸術」へと位置づけが変わりつつあります。

SNSを通じて若い世代が新たな視点でこの塔を捉え直し、「なんだこれは?」と感じた瞬間に、その奥深い世界観へと引き込まれていくのです。

芸術としての意義と岡本太郎の思想

太陽の塔は、単なる建造物でも観光資源でもありません。

そこには岡本太郎が「人間の内なるエネルギーを爆発させる場」として設計した深い意図があります。

彼は常に既成概念に対して挑戦し、「調和」よりも「対立」や「衝突」を通じてこそ新たな価値が生まれると信じていました。

その哲学は、現代においても大きな示唆を与えてくれます。

効率や合理性が求められる社会の中で、時に「無意味」に見える表現が、実は人の心を豊かにする大切なエネルギーであることを、太陽の塔は私たちに教えてくれているのです。

観光スポットとしての魅力

万博記念公園は、四季折々の花や自然が楽しめる広大な敷地で、太陽の塔を中心に多くの観光客が訪れます。

特に春の桜や秋の紅葉シーズンは絶景で、ピクニックやイベントに最適な場所でもあります。

また、太陽の塔の近くには「EXPO’70パビリオン」や「国立民族学博物館」などの文化施設も併設されており、芸術・歴史・自然を一度に楽しむことができるのも魅力のひとつです。

まとめ:太陽の塔が語りかけるもの

太陽の塔は、半世紀以上前に誕生しながらも、今なお強烈な存在感を放ち続ける唯一無二の芸術作品です。

その中には、時代を超えて問い続けられる「人間とは何か」「生きるとは何か」という普遍的なテーマが込められています。

訪れる人それぞれが異なる感情を抱くこの塔は、まさに“対話する芸術”であり、私たちにとっての心の鏡ともいえる存在です。

ぜひ一度足を運び、その迫力と奥深さを体感してみてください。