鳥獣戯画の魅力とは:時代を超えて愛される“絵巻物のルーツ”

はじめに:日本最古の漫画と称される理由

「鳥獣戯画(ちょうじゅうぎが)」は、日本美術史上において非常に特異で魅力的な存在です。

12世紀頃に描かれたとされるこの絵巻物は、擬人化された動物たちが人間のようにふるまう様子をユーモラスに描いており、「日本最古の漫画」とも言われています。

セリフや説明文のない純粋な絵のみで構成されていながらも、その動きや感情が生き生きと伝わってくる点が、鳥獣戯画ならではの魅力です。

擬人化された動物たちの表情と動き

鳥獣戯画の最大の特徴は、動物たちがまるで人間のように表情豊かに描かれていることです。

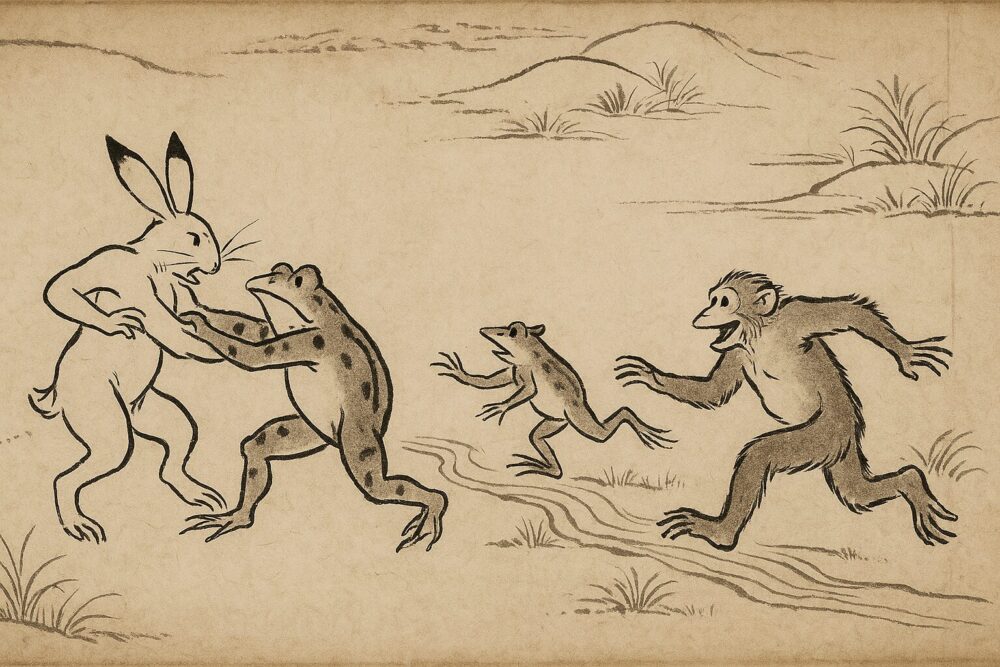

特に有名なのが、兎と蛙の相撲や、水辺で遊ぶ場面などです。

兎が走り、蛙が倒れ、猿が笑う——その一連の動きはまるでアニメーションのコマ割りのようであり、現代の漫画やアニメの原点を見ているかのようです。

線の勢いと抑揚だけで動きを表現しているにも関わらず、どのキャラクターも感情が伝わるのは、作者の高度な観察力と表現力の賜物です。

作者不明が生む想像力の余白

鳥獣戯画は、作者や制作背景が明確ではありません。

通常、絵巻物や絵画には制作年や制作者の名前が残されていますが、鳥獣戯画にはそうした情報が乏しいのです。

これにより、鑑賞者の想像力がかき立てられ、作品そのものに神秘性が加わります。

誰が、何のために描いたのか。

諷刺か、娯楽か、それとも宗教的な教訓か——こうした多様な解釈が可能なことも、現代の鑑賞者を魅了してやまない要因の一つです。

時代を超えて生き続ける普遍性

鳥獣戯画は平安時代末期から鎌倉時代にかけて描かれたものとされますが、その内容は現代人にとっても十分に面白く感じられるものです。

人間の滑稽さ、権力への皮肉、日常の何気ない風景——こうした普遍的なテーマが、擬人化された動物たちを通して表現されており、どの時代の人々にも通じるユーモアがあります。

現代のカルチャーへの影響

鳥獣戯画の影響は、日本の漫画文化にとどまらず、文房具、ファッション、LINEスタンプなど、さまざまな現代文化にも見られます。

とくにキャラクター化された兎や蛙は親しみやすく、多くの人々に愛される存在となっています。

さらに、美術展やコラボ商品などを通して、新たなファン層を獲得し続けています。

国宝としての価値と保護

鳥獣戯画は京都・高山寺に所蔵されており、現在は国宝に指定されています。

その保存と修復には多くの専門家が関わり、デジタルアーカイブ化も進められています。

紙と墨で描かれた絵巻が800年以上の時を経て今なお鑑賞できるのは、関係者の尽力と、文化財としての価値の高さゆえでしょう。

まとめ:無言の物語が語るもの

言葉を用いず、線のみで語られる鳥獣戯画の世界。

その魅力は、動物たちの豊かな表情と、自由な想像力を刺激する演出、そしてユーモアと皮肉の効いた物語性にあります。

国宝として保護されながらも、ポップカルチャーとしても親しまれるこの作品は、まさに日本文化の懐の深さを象徴しています。

もし、まだ一度も鳥獣戯画をじっくりと鑑賞したことがない方は、ぜひその“動き出しそうな”絵巻の世界に触れてみてください。

静止画でありながら、まるでアニメーションを見ているかのような体験ができることでしょう。