10年に一度の大雪、なぜこんなに降っているのか?

はじめに

「10年に一度の大雪」と聞くと、なぜそんなに雪が降るのかと疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

近年、異常気象が頻発しており、大雪の原因も従来の気象現象だけでなく、地球温暖化などの影響が絡み合っています。

本記事では、記録的な大雪が発生する要因について詳しく解説します。

「10年に一度の大雪」とは?

気象庁は「10年に一度」と表現する際、過去の統計データを基にした確率的な指標を使用しています。

これは、過去30年間のデータを基準にして、上位10%の極端な気象現象を指すものです。

そのため、「10年に一度」といっても、必ずしも10年ごとに発生するわけではなく、短期間で繰り返されることもあります。

大雪の主な原因

記録的な大雪が発生する背景には、いくつかの気象条件が関与しています。

主な要因を以下に挙げます。

1. 強い寒気の南下

冬になるとシベリア高気圧が発達し、日本列島へ強い寒気が流れ込むことがあります。

特に強い寒波が襲来すると、北日本や日本海側を中心に大雪が降ります。

寒気の強さによっては、太平洋側でも積雪が観測されることがあります。

2. 低気圧の発達

冬場に日本付近を通過する低気圧が急速に発達すると、大雪をもたらすことがあります。

特に南岸低気圧と呼ばれる気象現象では、太平洋側でも大雪が降ることがあり、都市部の交通機関にも大きな影響を与えます。

3. 日本海の湿った空気

日本海側の地域では、シベリアからの寒気が日本海上で水蒸気を取り込み、それが雪雲を発生させる「雪雲列」を形成します。

この影響で、日本海側の山間部を中心に大雪となりやすくなります。

地球温暖化と大雪の関係

地球温暖化が進行すると、一般的には雪が減ると考えられがちですが、実際には短期間での異常な降雪が増加する可能性があります。

これは、温暖化により海水温が上昇し、大気中の水蒸気量が増えることで、強い寒波が発生した際に大量の雪が降るためです。

特に日本海側の降雪量は、温暖化の影響を受けやすいとされています。

都市部への影響

近年の大雪では、都市部の交通機関が麻痺する事例が増えています。

雪に慣れていない地域では、除雪が追いつかず、鉄道やバス、高速道路の運行に大きな影響を及ぼします。

2024年の大雪でも、新幹線の運休や道路の通行止めが相次ぎ、多くの人々が影響を受けました。

今後の対策

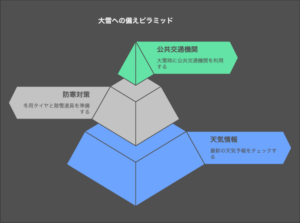

異常気象が増加する中、大雪への備えがますます重要になっています。

- 気象情報の確認:最新の天気予報をこまめにチェックし、事前に対策を講じることが重要です。

- 防寒・雪対策の準備:冬用タイヤの装着や、除雪道具の準備をしておくことで、急な積雪にも対応できます。

- 公共交通機関の活用:大雪時には、マイカーの使用を控え、公共交通機関を利用することが安全です。

まとめ

「10年に一度の大雪」は、シベリア寒気団や低気圧の発達、日本海からの湿った空気などが複雑に絡み合って発生します。

また、地球温暖化の影響で、今後も極端な降雪が発生する可能性があるため、適切な備えが求められます。

気象情報を適切に活用し、安全に冬を乗り切りましょう。